Книга: Белорецк: вчера и сегодня - Том 1. Глава 4. Белорецкий завод

В 1758 году по специальному указу Сената ему разрешалось покупать крестьян в Нижегородской, Пензенской, Рязанской и Симбирской губерниях. Он переселил на свои заводы около 15 тысяч крепостных. На заводы принимались также беглые, раскольники, что пришлось заводским людям испытать и вынести в непосильном труде, сейчас никто не скажет, а приписные нанимались на вспомогательные работы».

Белорецкий завод на реке Белой И. Твердышев строил последним. В связи с тревожным положением на границе И. Б. Твердышев, принимая решение о строительстве завода, благоразумно отказался от пограничного варианта и позднее, предпочёл возить руду за 90 вёрст к Белорецку через хребет Урал-Тау, снижавшем грузоподъёмность и скорость, но не строить завод у горы Магнитной. Второй более важной причиной отказа строить завод прямо рядом с рудником была, отсутствие леса для получения древесного угля, отсутствие полноводной реки и направление её в центр России. Ответ, разрешающий строить заводы получен 12 декабря 1762 года. Первоначально завод стали строить в 1758 г. недалеко от впадения речки Тихой (Кирлян-Тирляй) и реки Орши (Арши) в Белую, основав деревню Берёзовка (ныне часть Тирляна), а место для пильной мельницы завода выбрали в 30 верстах от Тирляна, в трёх верстах выше впадения речки Нур в реку Белую обозначенной (А.) и (В) - удобное место для пристани. Работы начались, но владельцы вскоре убедились, что место выбрано неудачно». Обратившись вновь в Берг-коллегию с прошением, о переносе строительства завода на берега реки Белой, потому что речка в Тирляне не сможет содержать довольное число молотов. Берг-коллегия удовлетворила просьбу и 18 июля 1762 года выпустила указ разрешающий перенести завод из Тирты,^ па новое место и давшее ему новое имя - Белорецкий железоделательный завод - «На Белой реке завод». Из очерка А. Дмитриева «Возрождая историю» завод в Белорецке начал строить весной 1760 года, когда ещё не было получено разрешение на строительство завода. Первыми Твердышев переселил купленных в Поволжье чувашей - около 60 семей. Местом для их поселения определили речку Кущу к (Укшук). В обязанности им вменялось рубить дрова и выжигать уголь. На первых порах они должны срубить для жилья избы, основать новую деревню и построить двадцать вёрст дороги от Абзаковского аула до завода. Освободить дорогу от леса, срубить бревенчатые мостики через речки, ручьи, в помощь им были определены артели башкир из соседних общин, отряжённых на эти работы своими баями по договору с Твердышевым.

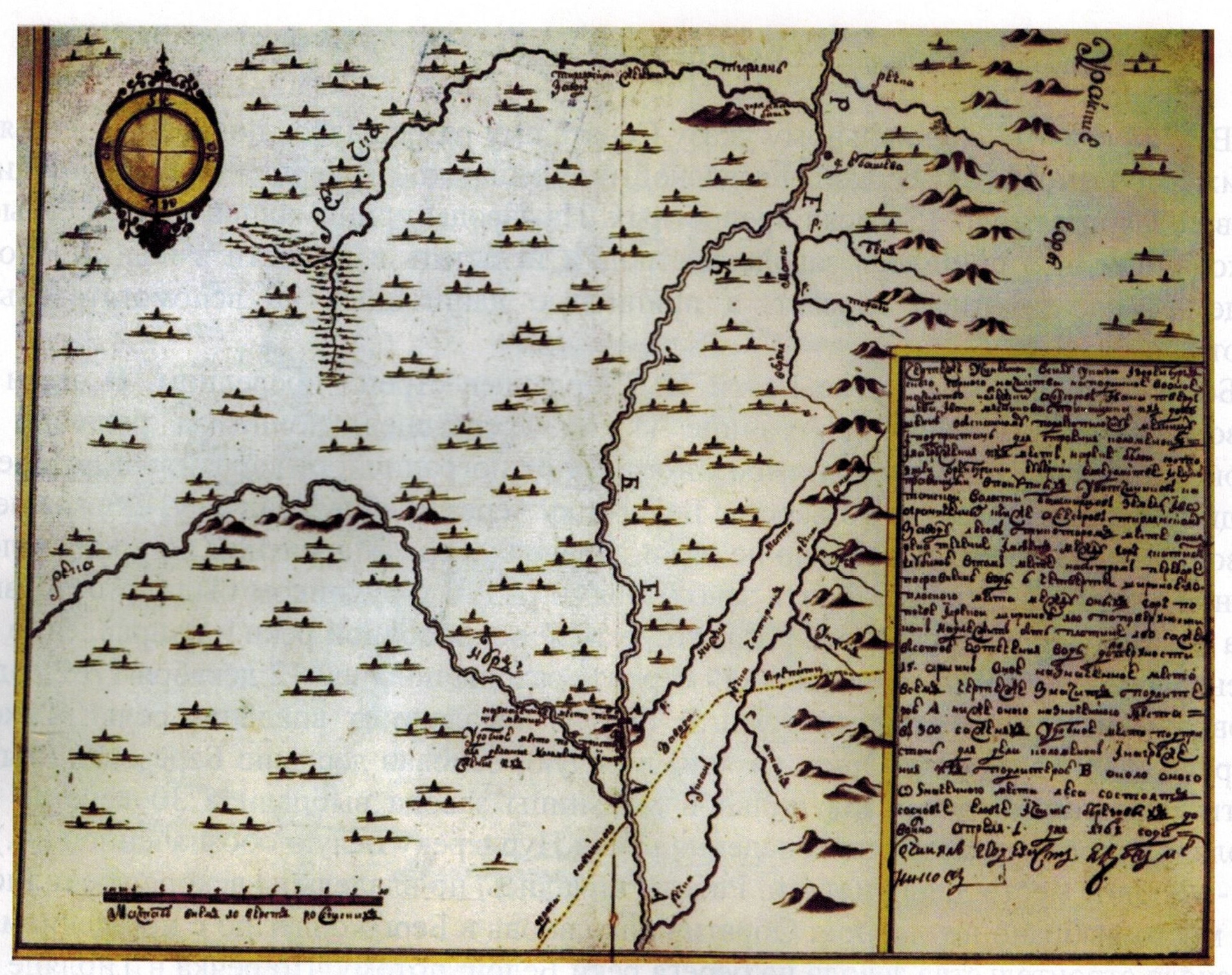

План места, выбранный приказчиками И. Мясникова и И. Твердышева под строительство лесопильной мельницы и пристани, составленный в апреле 1762 года на реке Тирлян обозначен «Тирлянский завод». На расстоянии 30-ти вёрст в 3 верстах выше впадения речки Нур в реку Белую обозначено «А» - место под пильную мельницу и «В» - удобное место для пристани, для делания коломенок и нагружения их. Место обнаружил плотинный мастер Антон Исаев, он наметил строить плотину для лесопильной мельницы, при ней организовать строительство барок.

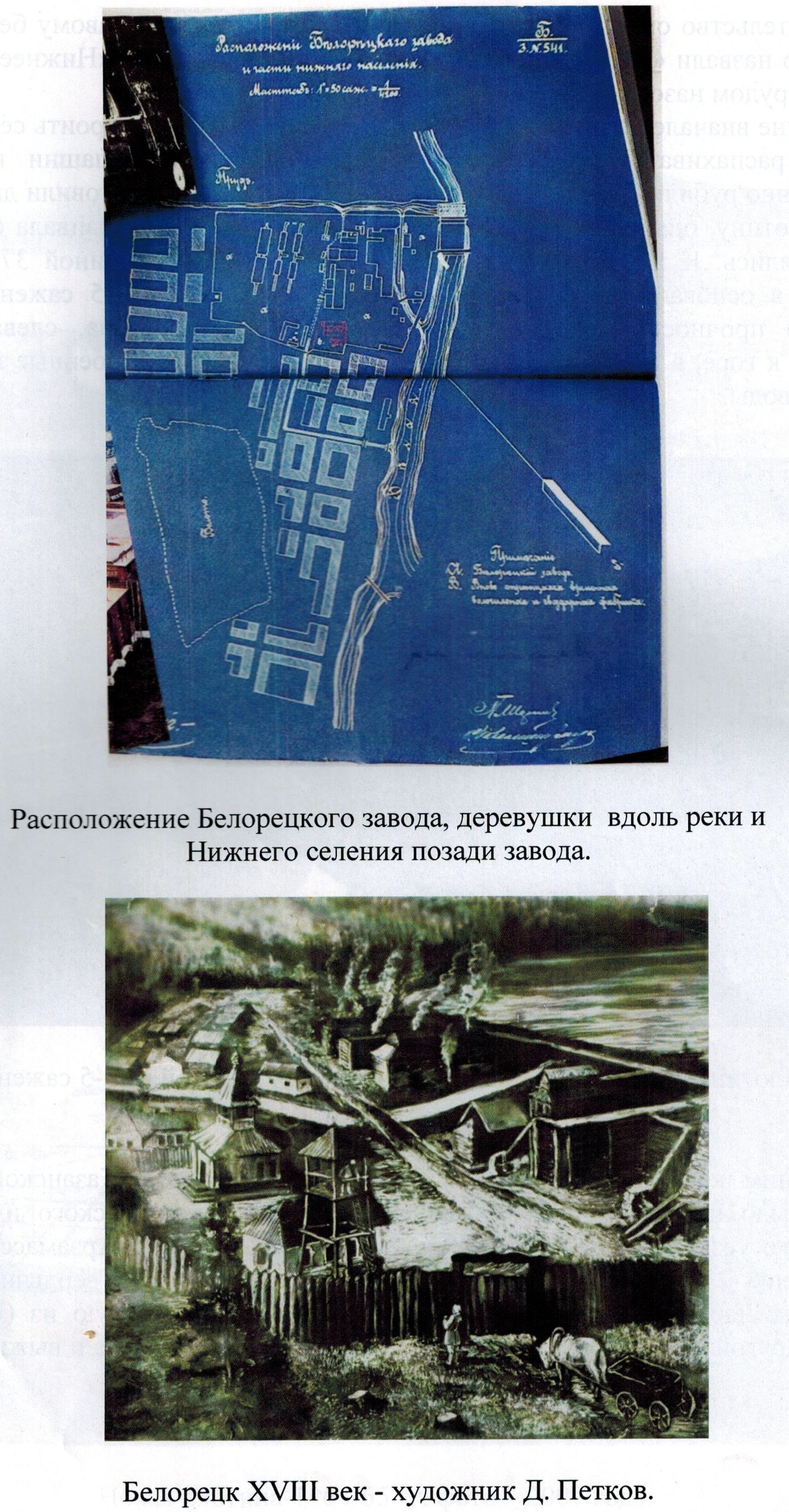

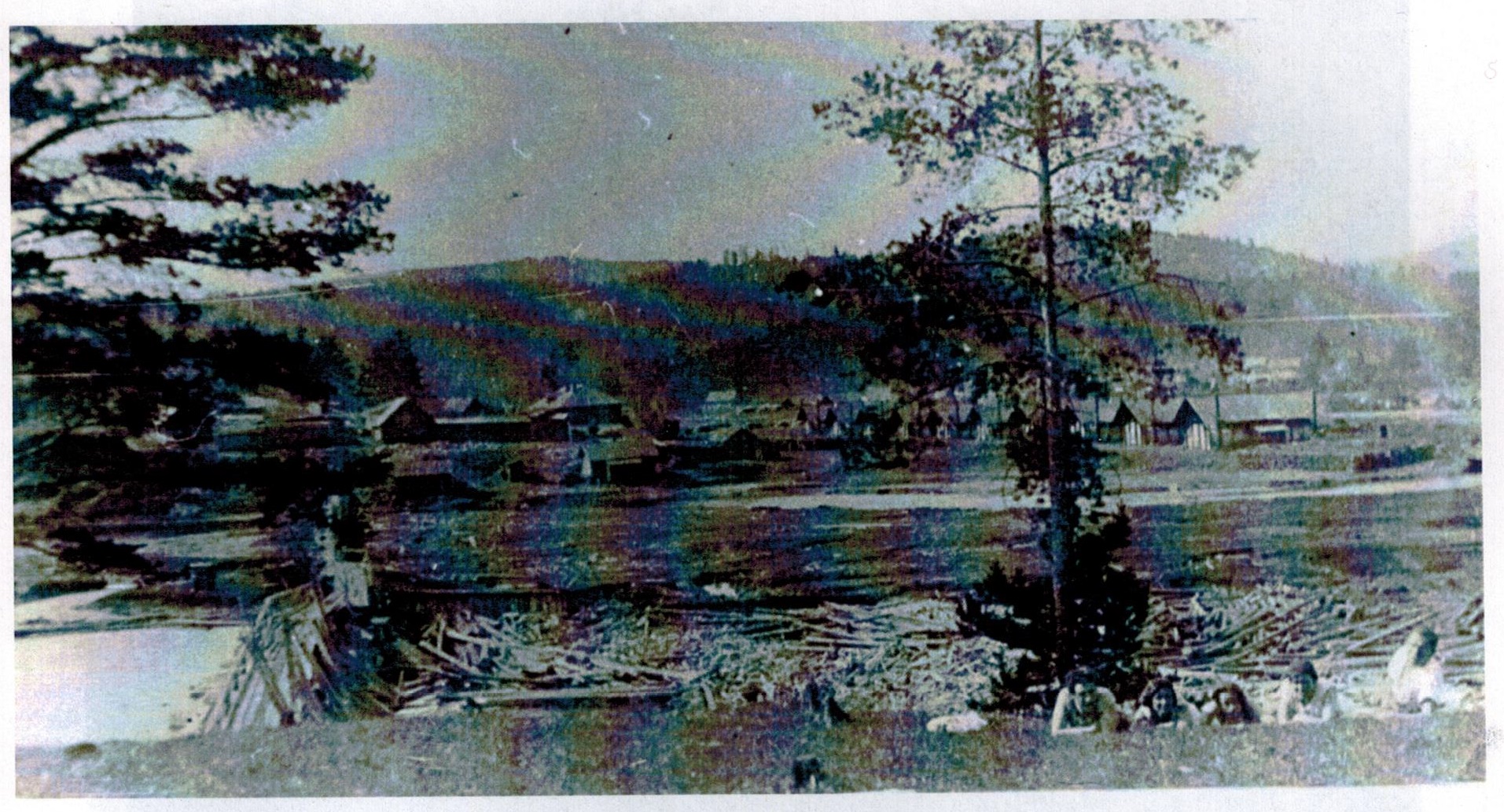

Под жительство определили пониже заводского места по правому берегу реки, позднее его назвали «Деревушка», за заводом - «Низовка» или «Нижнее селение», выше над прудом назовут «Верхнее селение».

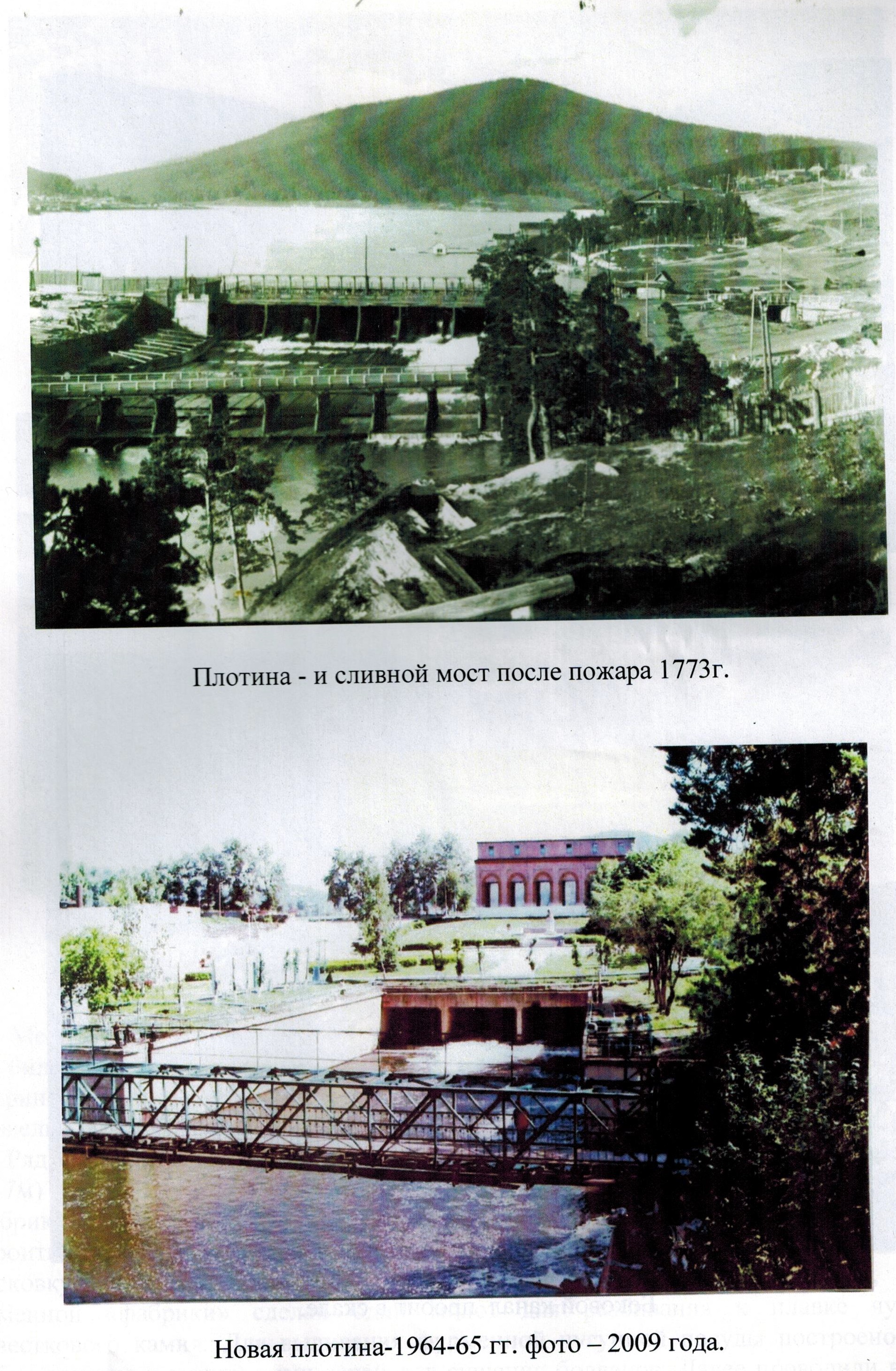

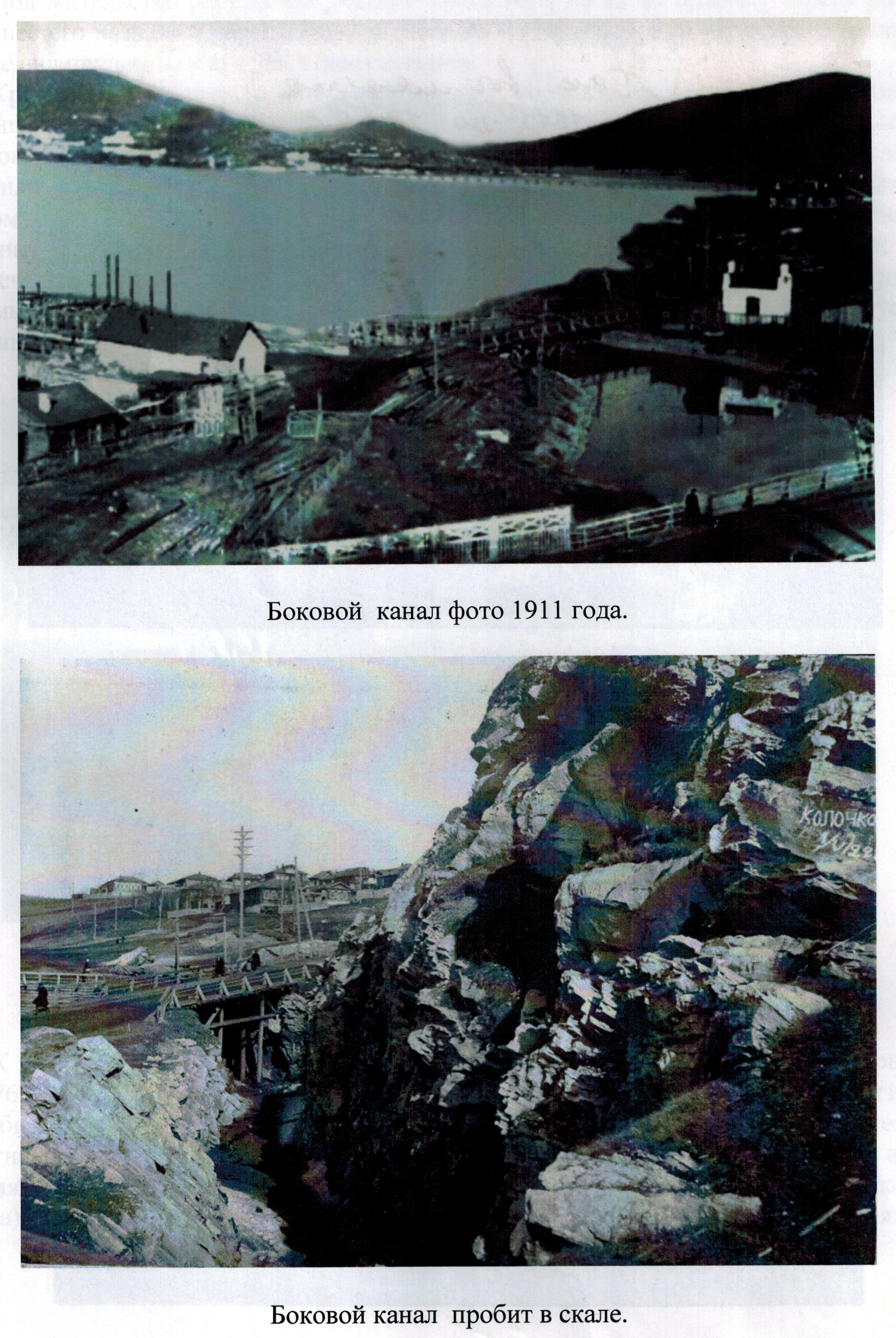

Крестьяне вначале должны были рубить лес, корчевать пни строить себе жильё- домишки, распахивать землю под усадьбы и гумна, под пашни и покосы. Одновременно рубили лес под завод и пруд. Весной 1761 года готовили дно пруда и строили плотину, одна артель работала на плотине, другая отстраивала свои дома, потом менялись. К лету 1763 года была заложена плотина длиной 370 сажен в ширину и в основании 13 саженей - ЗЗметра, высотой до 3-5 саженей -8 м. Отмечается прочность плотины, хотя справа имеется трясина, слева плотина примыкала к горе, в плотине устроены водосливы, шлюзы, устроенные для спуска излишней воды.

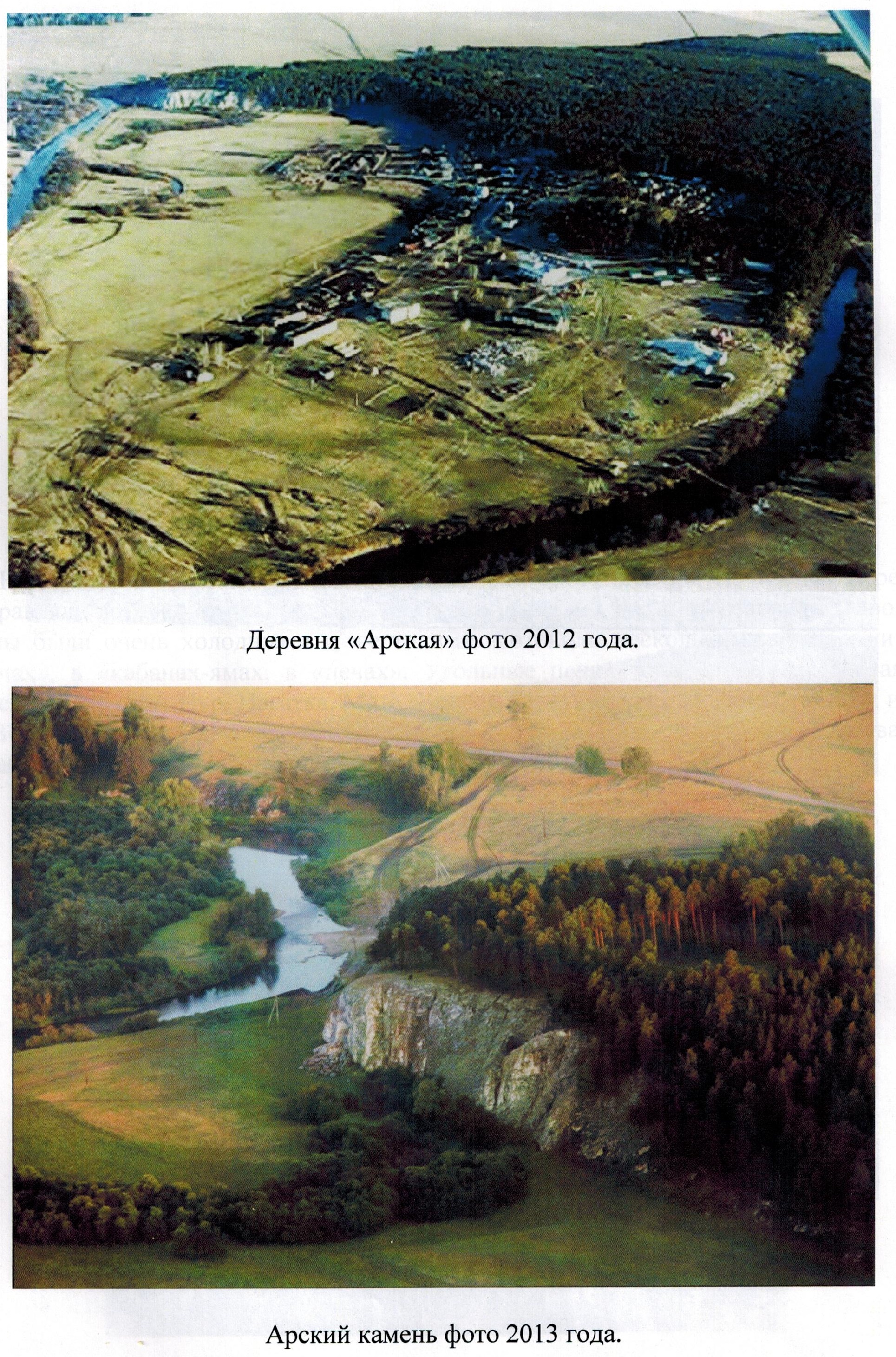

К прежним крестьянами, купленными в Симбирском уезде Казанской губернии в 1763г. было переселено ещё 90 душ из села Кузмодемьянского и Пичугино Симбирского уезда - 90 человек, в 1765 г. из села Лопатино Арзамасского уезда пригнали ещё 230 душ крепостных, 239 (243) женщин. И. Твердышев на имя племянницы Дарьи Пашковой в 1771 г. купил деревню Арскую из (Казанского уезда) по другой версии - из Пензенской губернии для рубки леса и выжига угля.

Второй господский дом - в нём находились: заводская контора, конюшенный двор, госпиталь, пожарный участок, караульная

Срубили к 1765 году «церкву» Николая Чудотворца, колокольня 12 м. На фото 2-ая церковь 1792 года после пожара пугачёвского восстания.

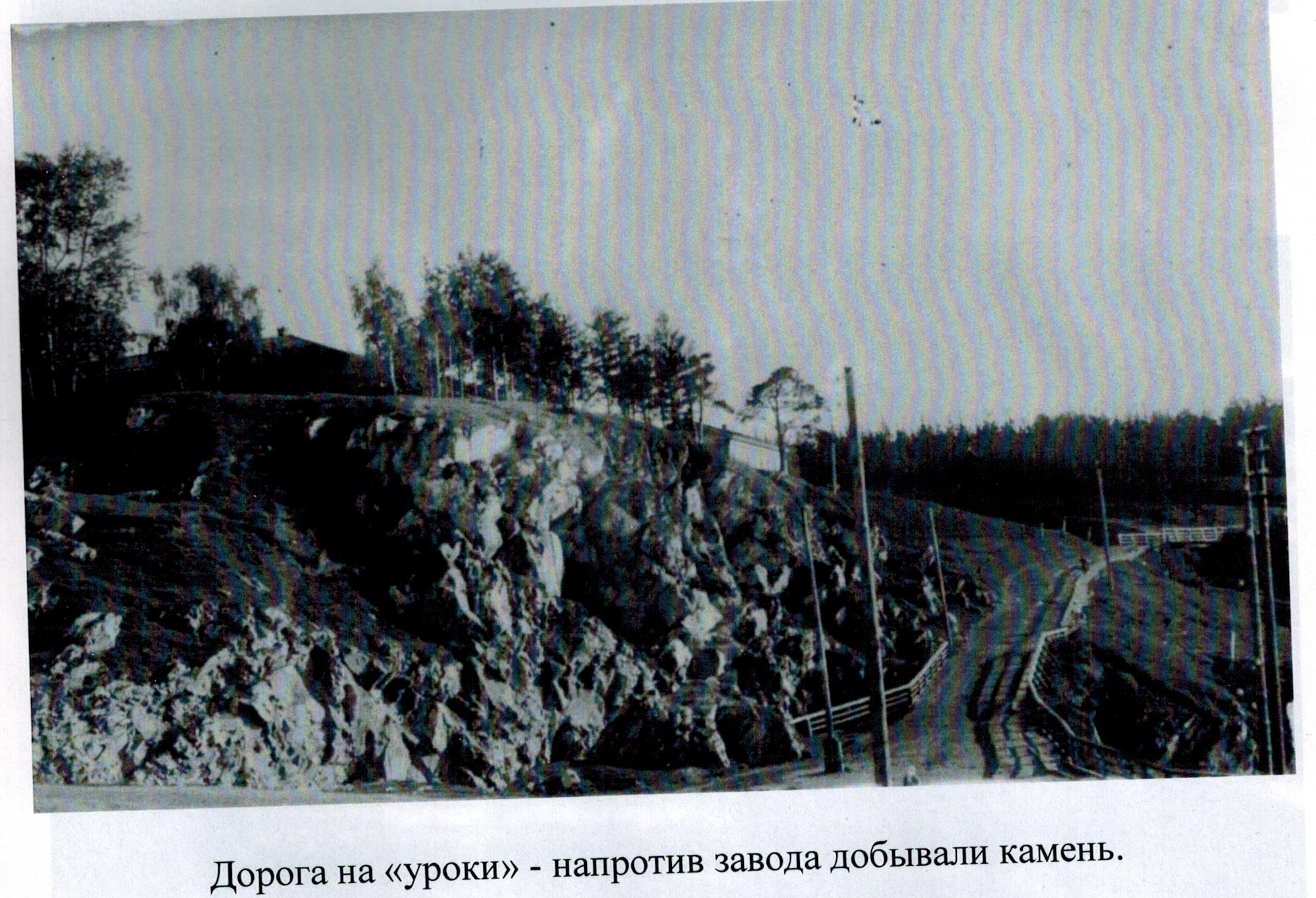

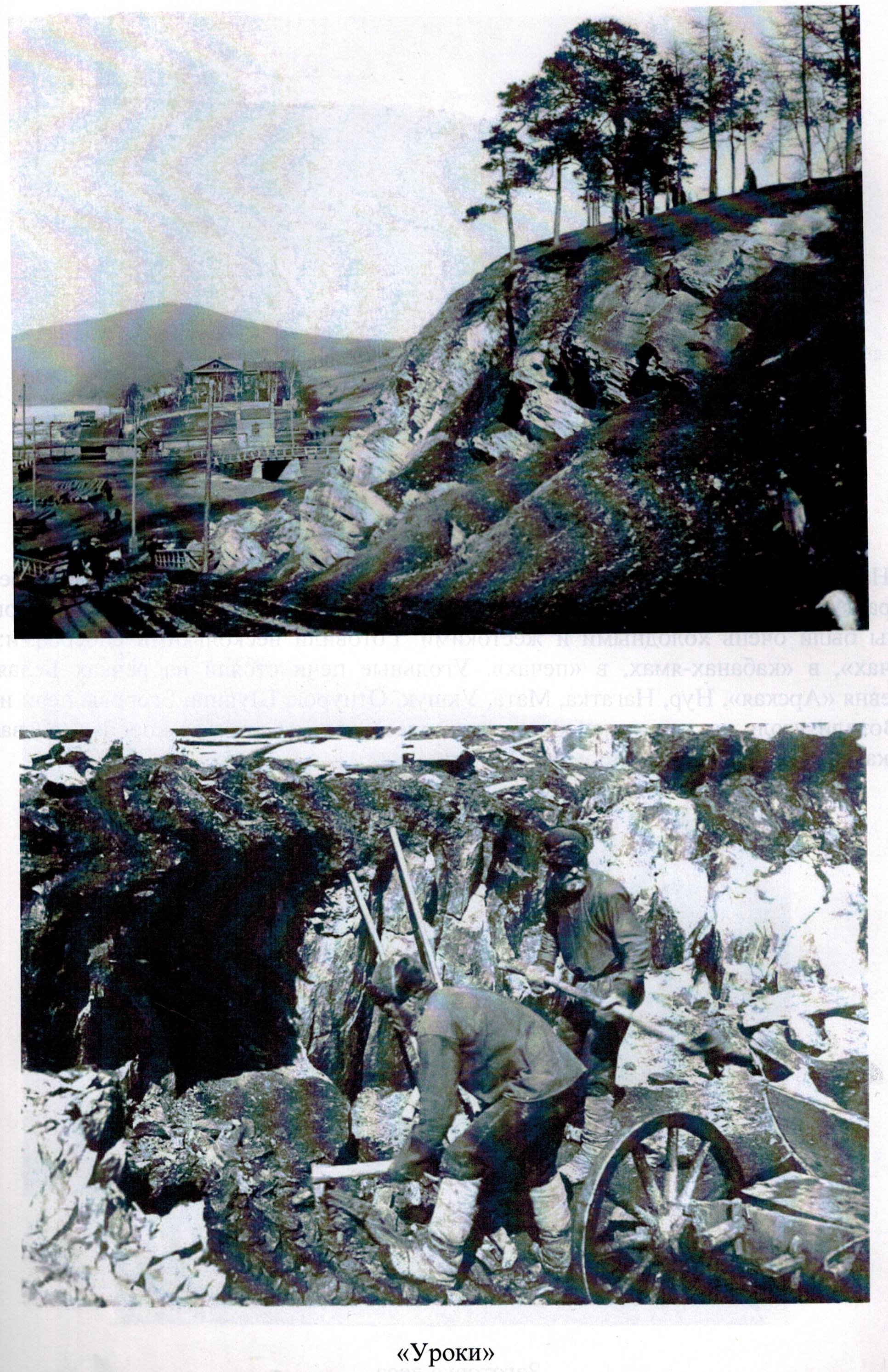

Место для завода выбрали низкое топкое, болотистое. Утрамбовали площадку, срубили к 1765 г. церкву. - 10 сажен 5 четвертей, ширина 4 сажени 5 четвертей, шириной 6 аршин. Первый господский дом-длина 8, ширина 5 аршин. К 1766 году возвели молотовую фабрику, далее доменную печь «вышиною» на 18 аршин (12,8 м) Рядом каменный корпус из дикого камня - по площади 12 на 13 саж. (25,6 на 27.7м) высота 21,5 аршин (15м.). Корпус сохранился до сих пор 4 молотовые фабрики в них начали строить 12 молотов, да 4 запасных. В фабриках начали строить горна для кричного железа 12, да две печи: одна для нагревания железа, в расковку кровельного листового, а другая для проплющения к разрезке, близ доменной «фабрики» сделан один молот для разбивания к плавке чугуна известкового камня. Для выливания фурменной чугунной посуды построено две избы, кузница и между ними сарай для сушения болванов. Далее проводили воду, которая из водовода через трубы и желоба попадала на территорию завода, для работы домен, горнов и молотов. У плотины мельницу, где мололи муку, распиливали брёвна и доски. Для пуска доменной печи, требовалось вести сразу вспомогательные работы: рубить лес, и везли к заводу на строительство разных построек, а также песок, глину, известь, горновой камень, кирпич, дикий плитняк. В 1766 году началась заготовка руды.

Железную руду вначале возили из Тирляна, но качественнее, хотя и далеко, была с горы Отасы (Атачи - Магнитной). Ещё в 1752 году гора была отдана И. Б. Твердышеву и И. С. Мясникову, но к руде потянулись Е. Демидов, Мосолов, Осокин, П. Шувалов. Но после указа «16 ноября 1753 года, владеть тремя рудами сообща с графом П.И. Шуваловым...». В XIX веке ту же борьбу вели наследники Пашковы. Указом Сената от 2 мая 1849 года вся гора Магнитная была отдана в единственное, вечное и потомственное владение Пашковым. Но и после этого вели борьбу за свои права с Оренбургским казачеством.

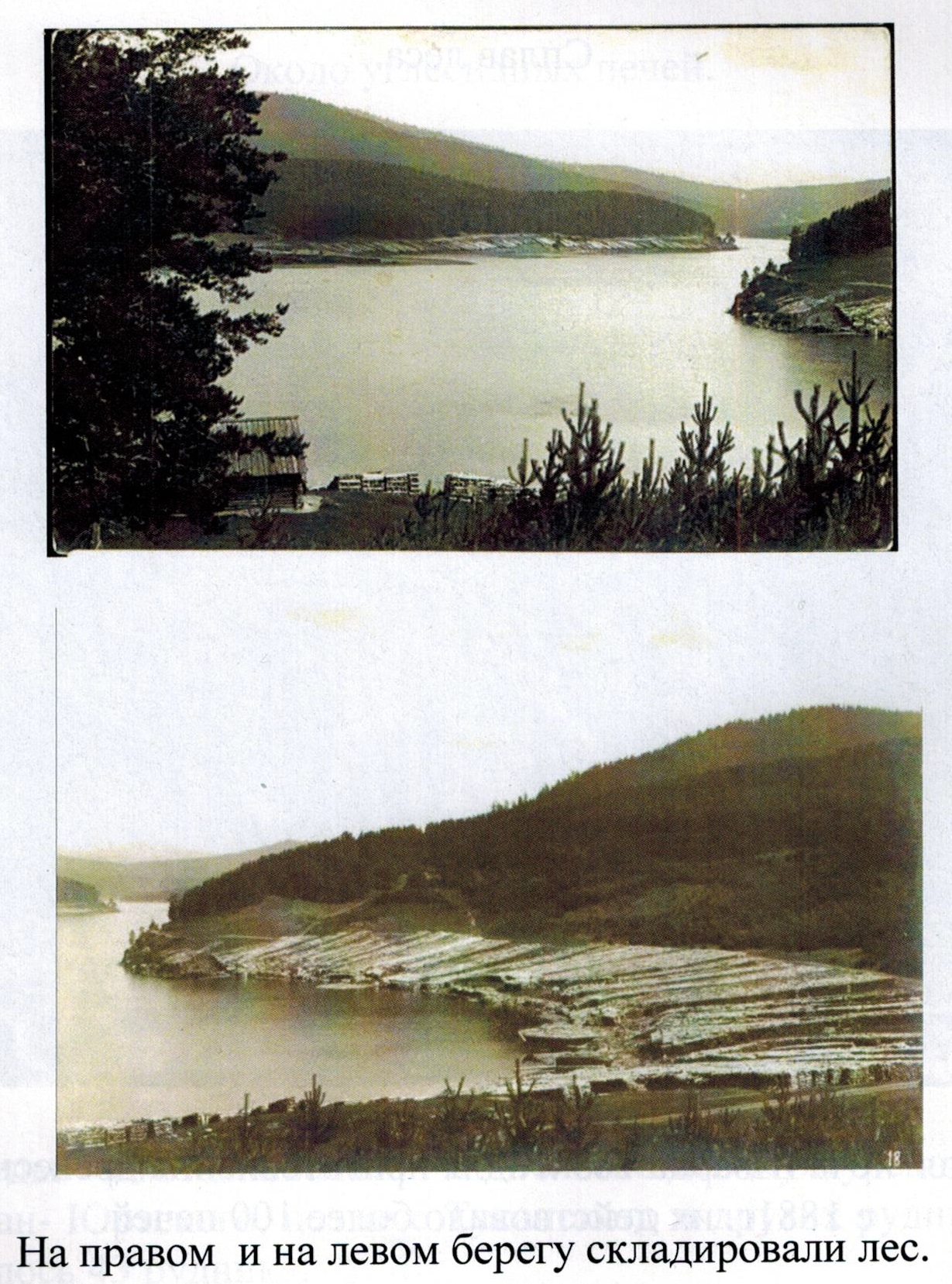

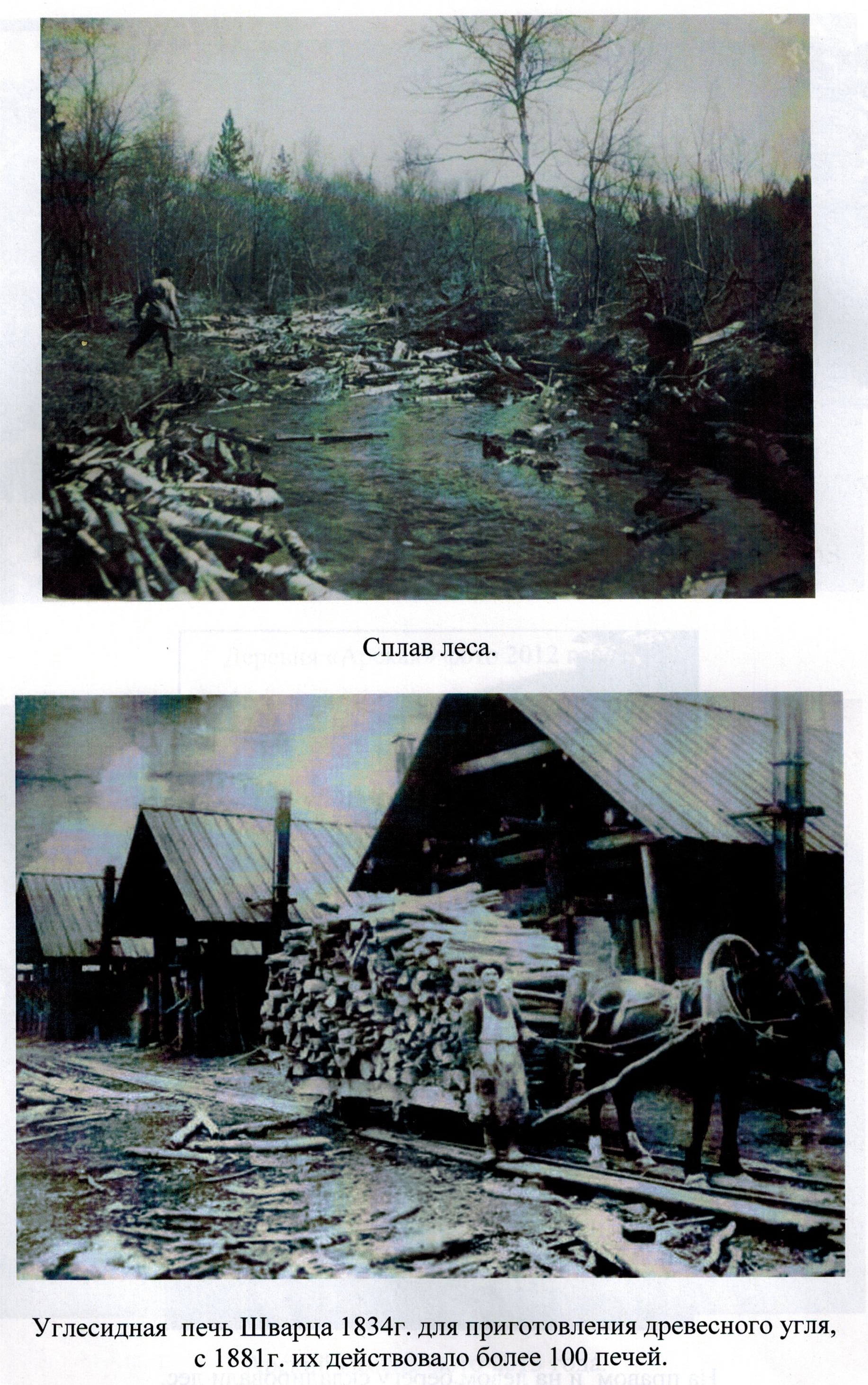

На громадной площади лес был поделён на участки-курени. На каждый курень отправляли артель, которая должна была зимой рубить лес и заготавливать дрова. Зимы были очень холодными и жестокими. Готовили несколькими способами: в «кучах», в «кабанах-ямах, в «печах». Угольные печи стояли на речках Белая - деревня «Арская», Нур, Нагатка, Мата, Укшук, Отнурок, Шушпа, Егоровы печи и т. д. Возили уголь на завод в специальных сплетённых из прутьев коробах, сдавали приказчику определённую норму.

Егоровы печи в 5 км. от завода, на левом берегу Белой находились 10 углевыжигательных печей.

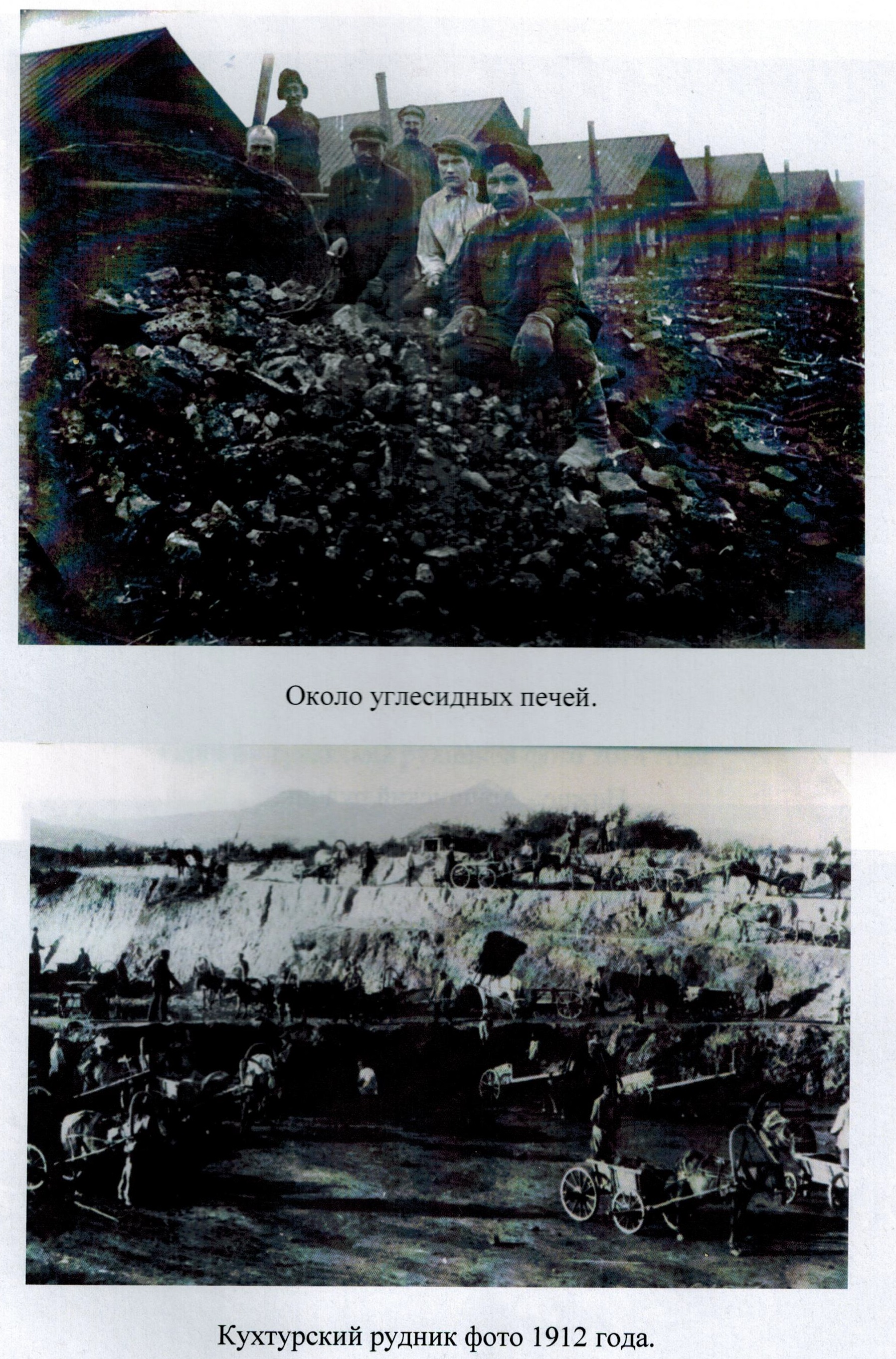

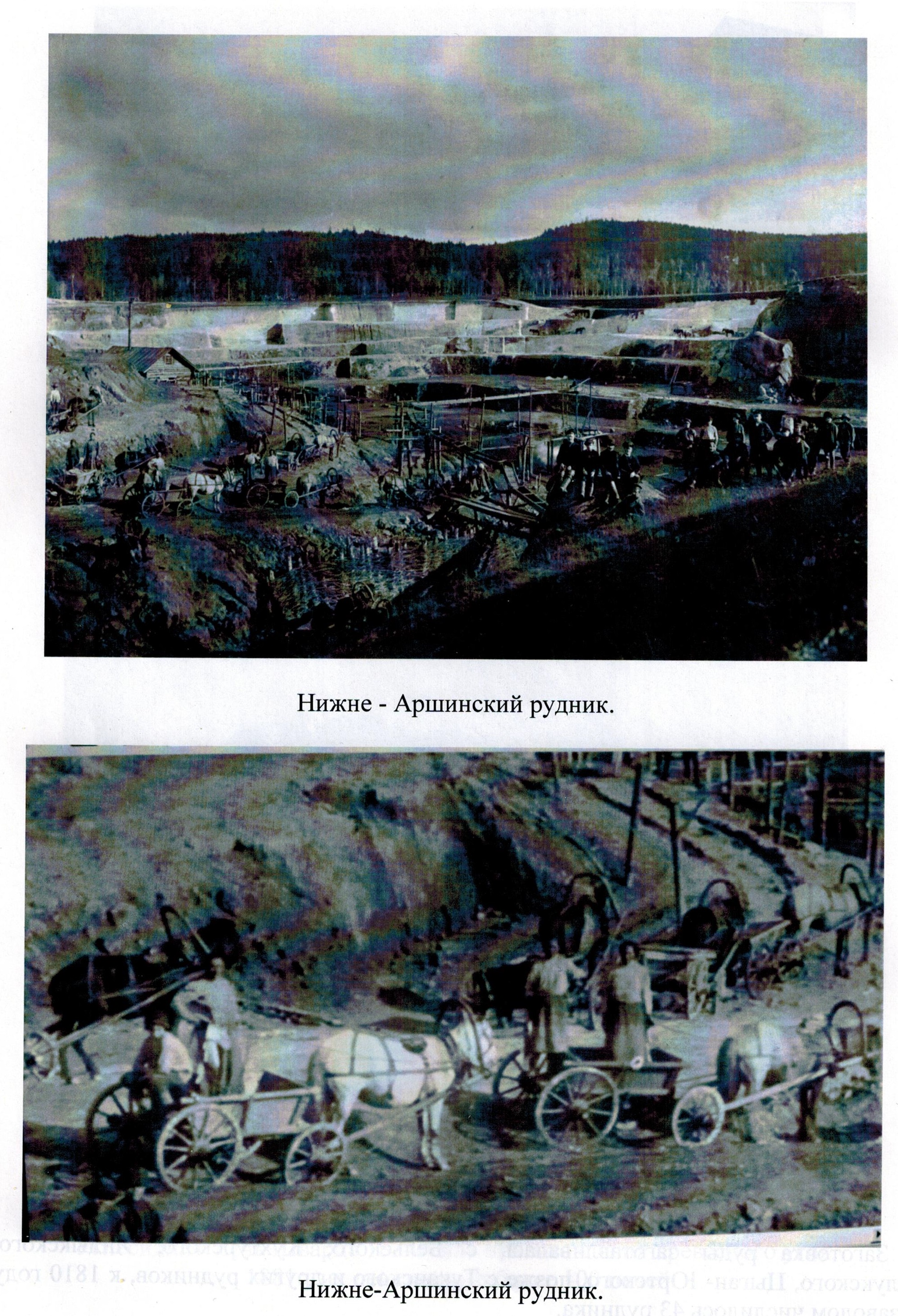

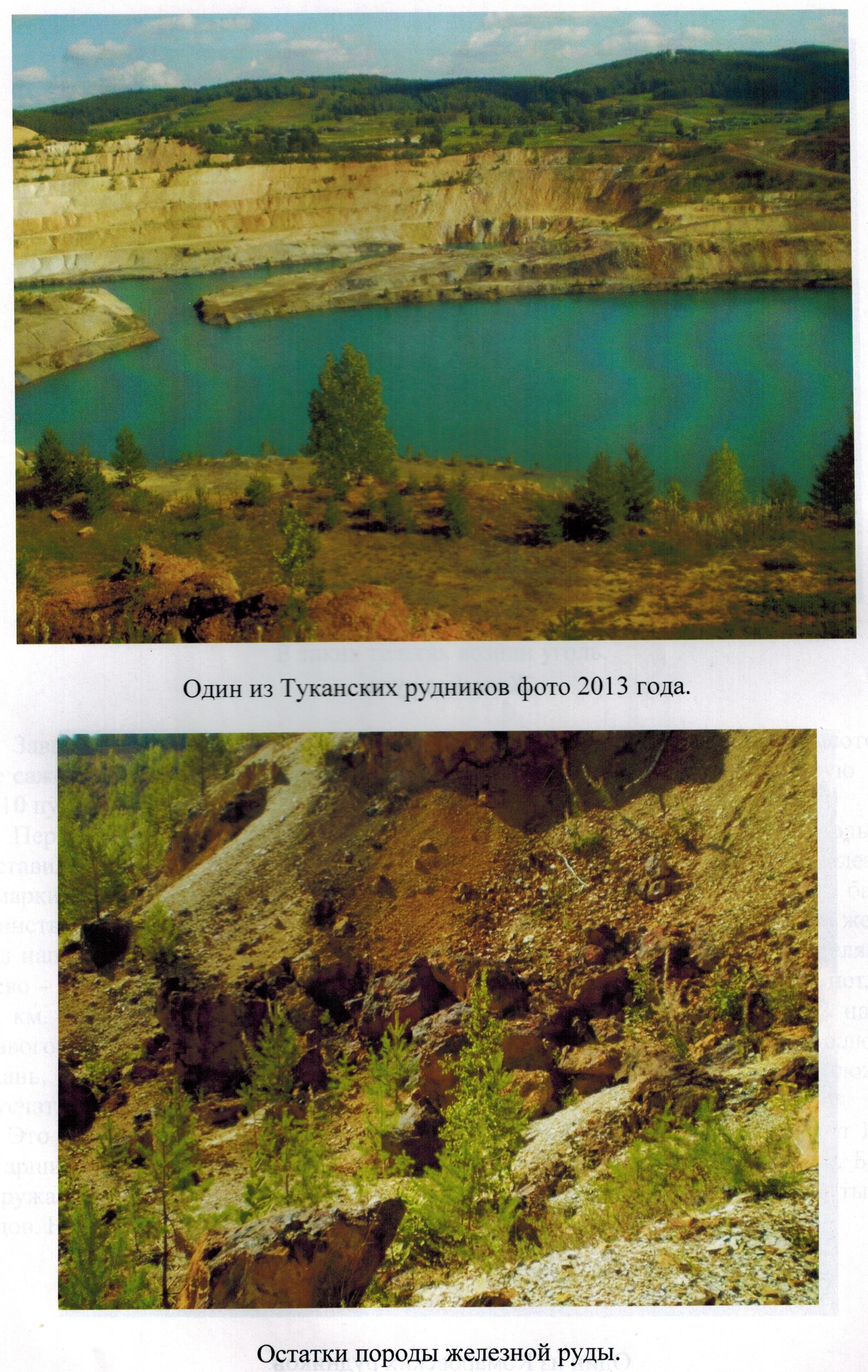

Заготовка руды заготавливалась с Бельского, Кухтурского, Яндыкского, Явлукского, Цыган- Юртского, позже с Туканского и других рудников, к 1810 году за заводом числилось 43 рудника.

Завод был окружён заплотом, заострённых по верху брёвен и досок высотою в две сажени и представлял из себя крепость с командой казаков, вооружённую от 5 до 10 пушек. Выдавалось по 45 пудов пороха, а ядер «сколько сам отольёт».

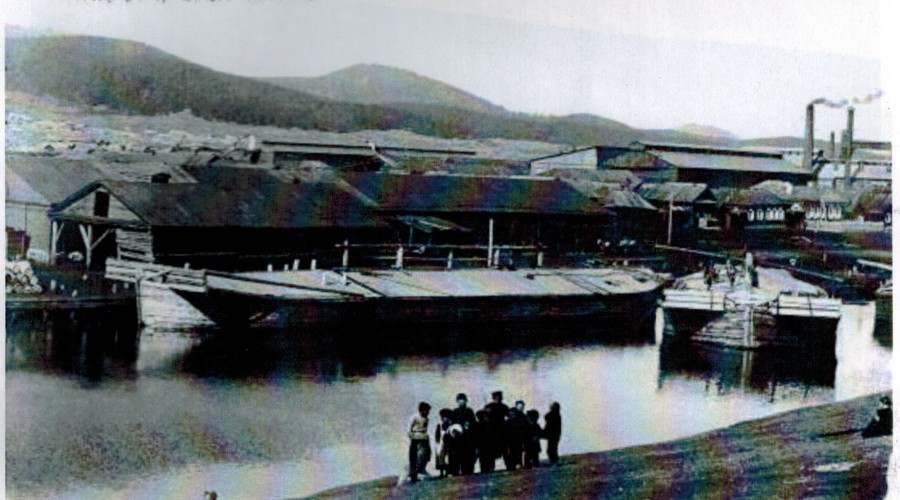

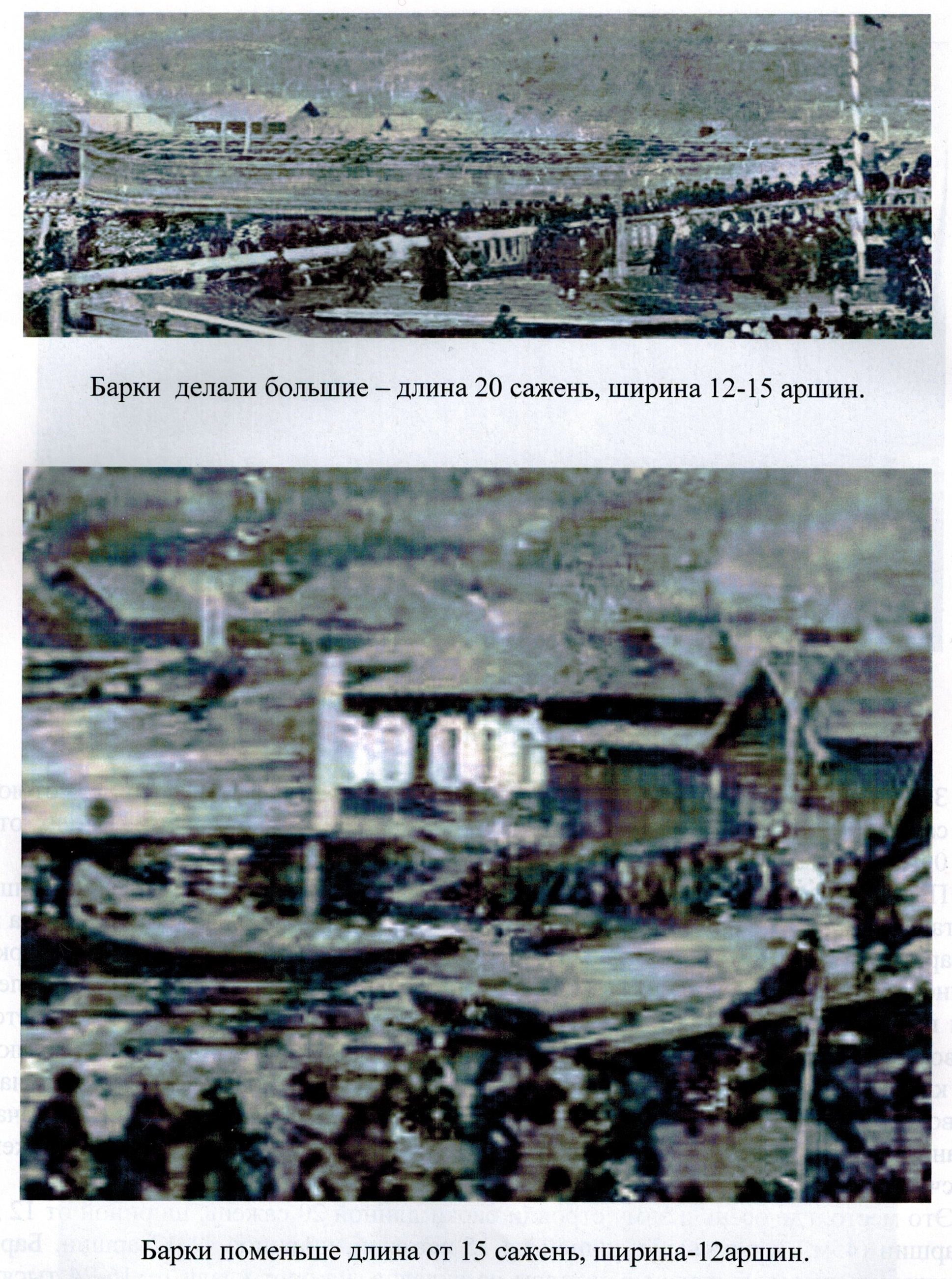

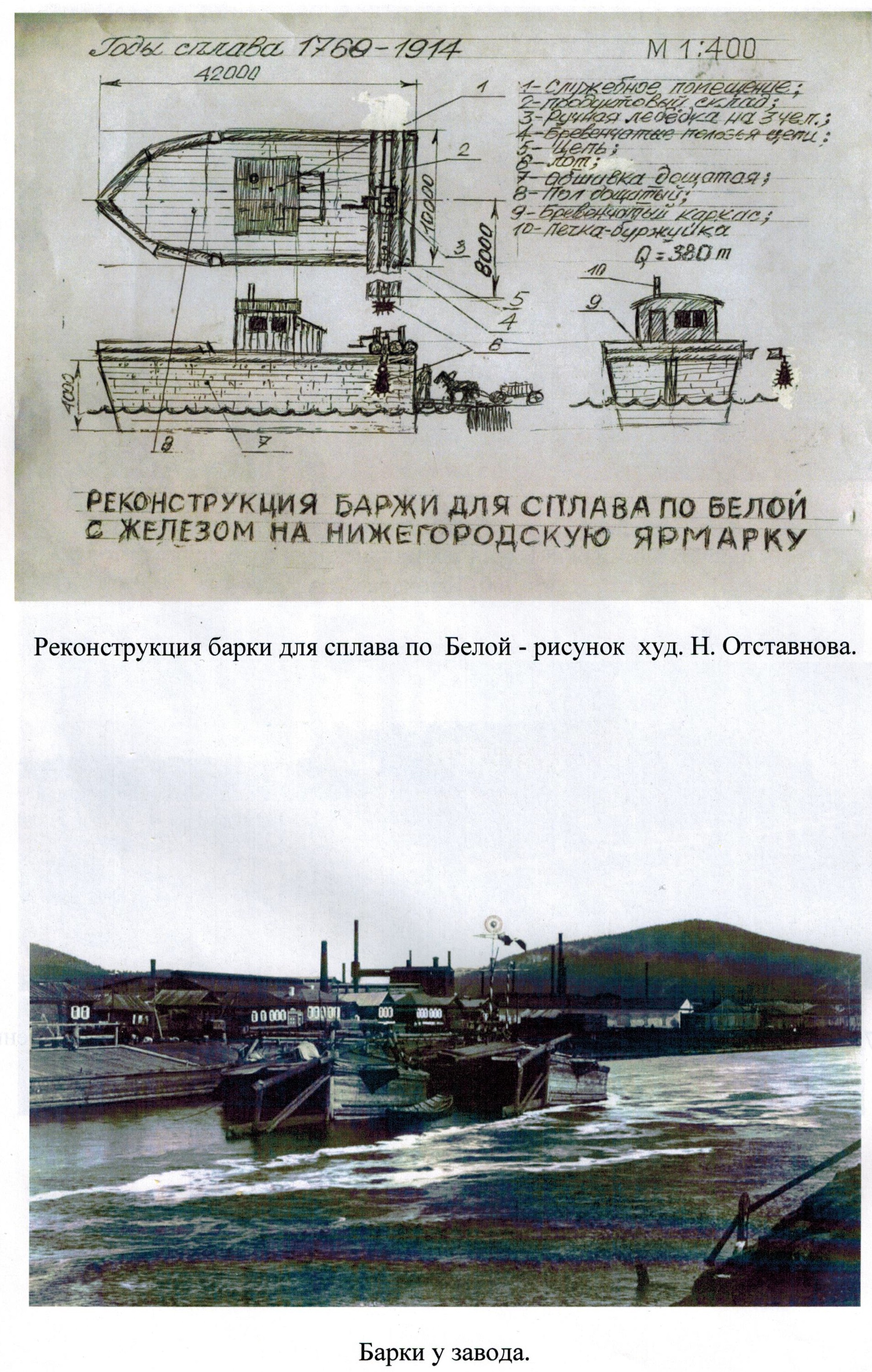

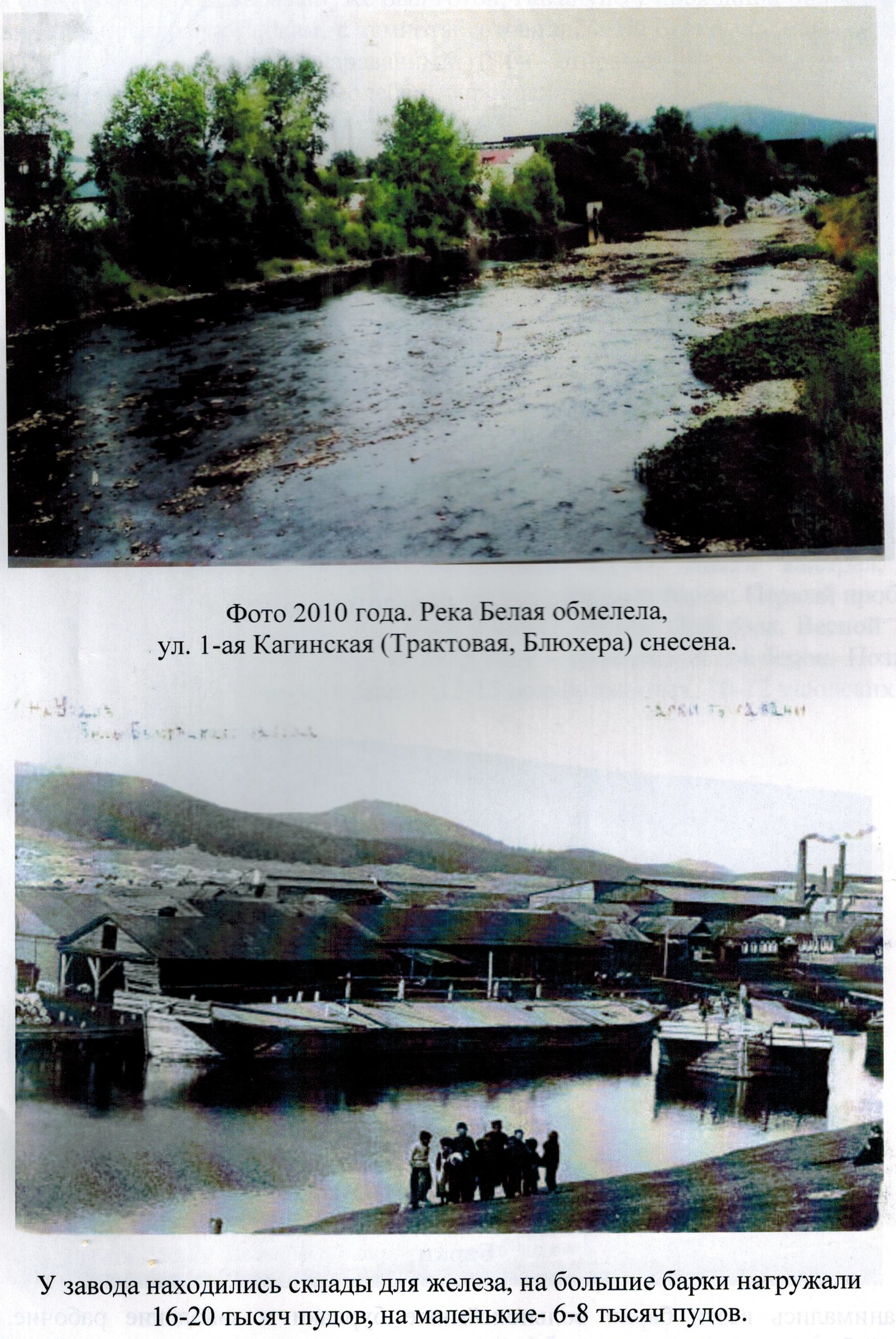

Первый чугун получили 9 декабря 1767 года. Белорецкий завод Твердышев поставил последним, поэтому был уже наработан большой опыт доставки железа на ярмарки. Каждую весну по большой воде плыли с твердышевских заводов барки. Единственный в те времена водный транспорт для доставки покупателям железа был напряжённым и опасным. Недалеко от завода, на повороте Белая разделяется, влево - главное русло, прямо течёт - правый рукав реки «Старица» делает петлю в 2,5 км. и впадает в главное русло, образуя остров, названный «Лука». В начале правого рукава был построен арочный мост, за ним до впадения Гуменного ключа - гавань, берега были взяты в бревенчатые отвесные стены, дно было выложено брусчатым полом, верх берегов выровняли под пристань.

Это место, где осень и зиму строили барки длиной 20 сажень, шириной от 12 до 15 аршин (45м.) и поменьше длиной до 15 саженей, шириной 11-12 аршин. Барки загружались железом, рядом с заводом со складов, на борт клали от 16-24 тысячи пудов. На маленькие барки - 6-8 тысяч пудов.

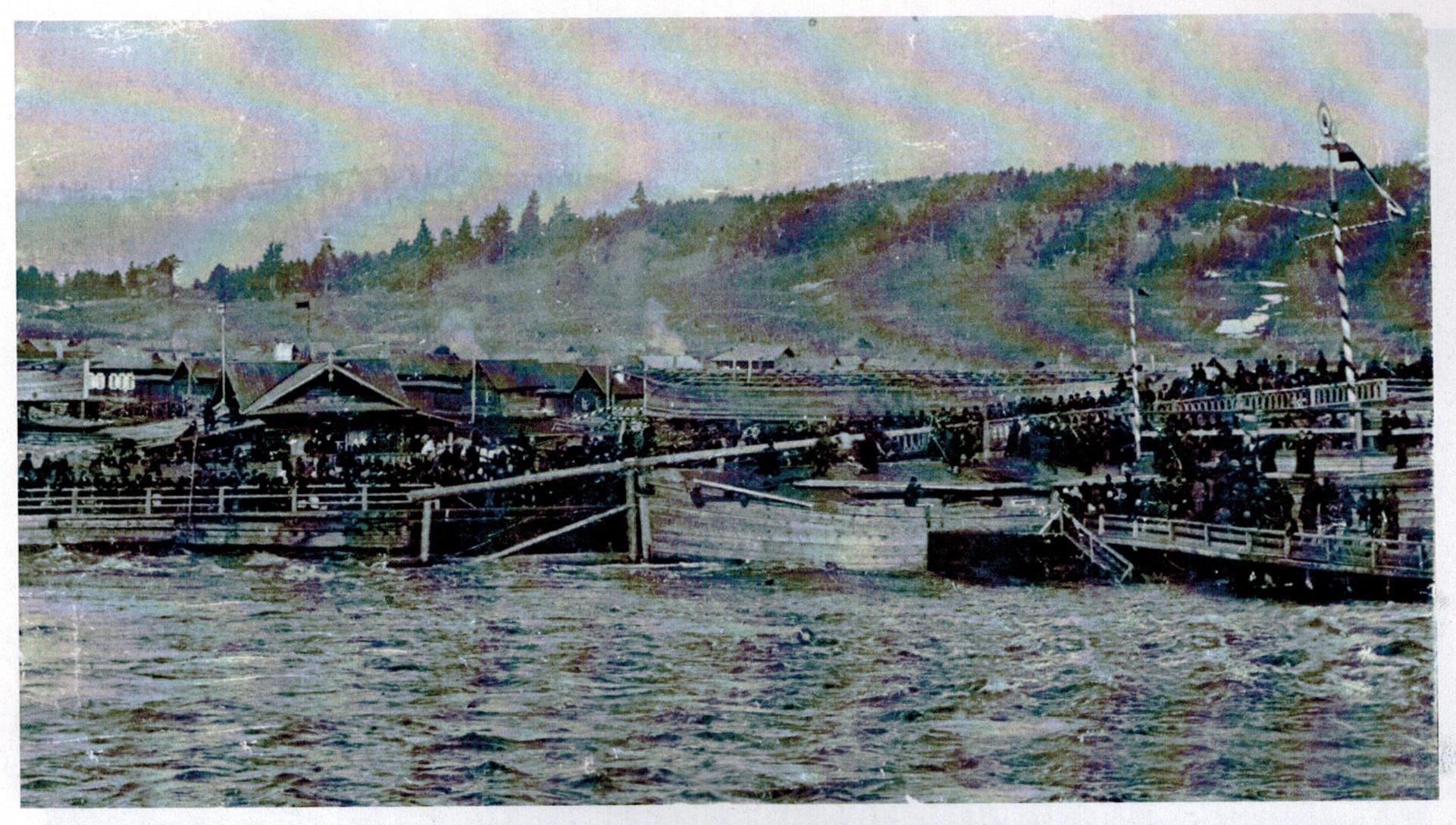

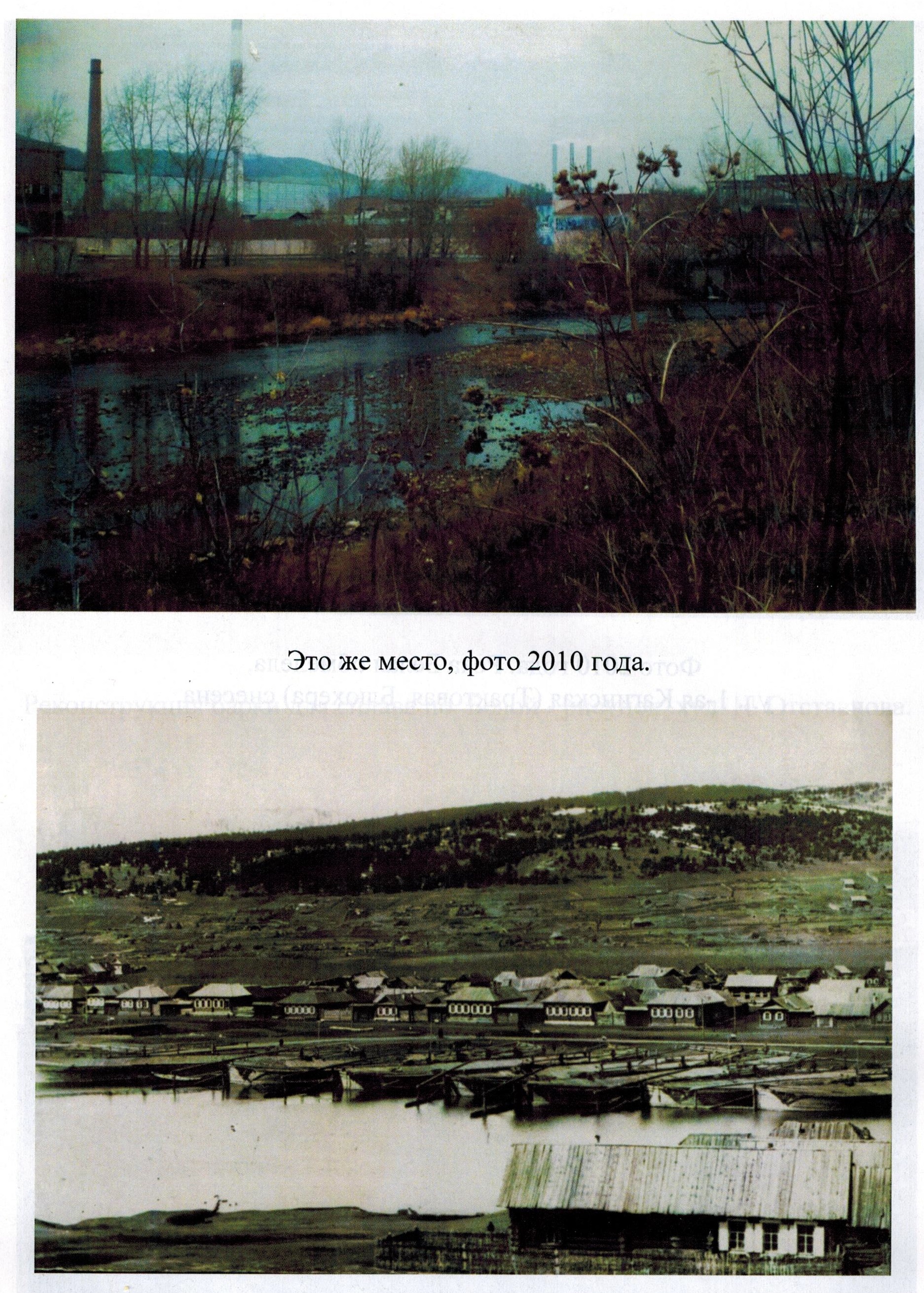

Гавань фото конец 19 нач. 20 века.

Жители провожают барки. Вдали ул. Кагинская - с 1920г - Трактовая,

с 1960- Блюхера.

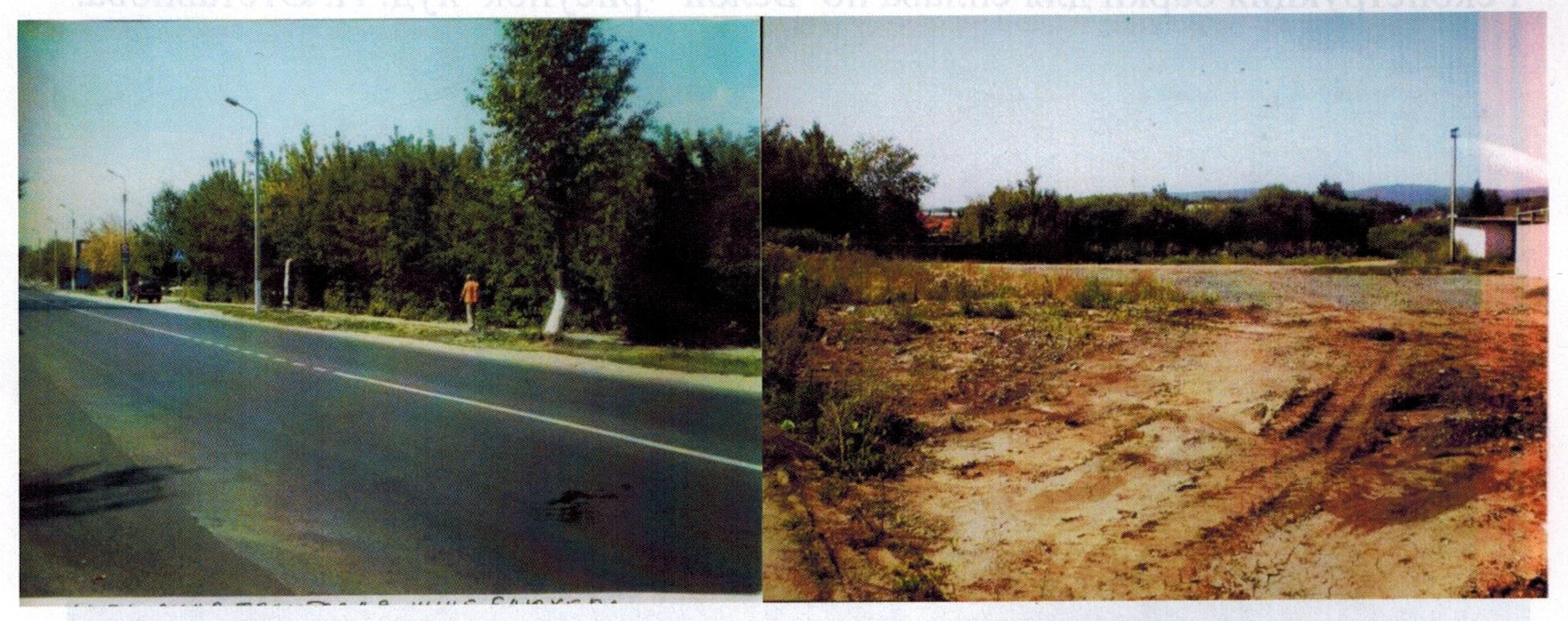

В 1979 г. в связи со строительством «Стана 150» избы «деревушки» были снесены.

Фото 2013 года

Белорецк: вчера и сегодня. Том 1. авт. К. А. Матвеева 2015 г.